大约三四年前,一位陕北籍女作家,带着哭腔给我打电话,说在西安参加作家培训班,课堂上某教授说陕北人没有自己的文化,他们的文化是杂交文化,还说陕北人是以前从全国各地来戍边的军人后裔,是杂种。真是胡说八道,问他知道陕北的路遥不?

陕北人长相伟岸,性格豪爽,直来直去,有悍性、敢亮剑,对看不惯的人和事不留面情,这种粗犷的集体性格,常被一些不理解陕北风土人情的关中人看成是没文化。

延安时期,广大文艺工作者纷纷奔赴农村,和陕北群众打成一片,在陕北文化中汲取丰富的营养而成长、成文、成名,出现了著名作家丁玲、萧军、欧阳山、茅盾、柳青,还有诗人艾青、何其芳、李季、郭小川、贺敬之等,音乐家冼星海、吕骥、贺绿汀、马可、张寒晖等,漫画家华君武,摄影家吴印咸,说唱艺术家韩起祥,民歌手李有源等,还有外国文人斯诺、史沫特莱、爱泼斯坦等,陕北当时有文人4万之多。

1942年5月2日,毛泽东在延安骄傲地说:“我们有两支军队,一支是朱(德)总司令的,一支是鲁(迅)总司令的。”请问,陕北有没有文化,有没有文化人?

文化的定义是什么?是智慧群族的一切群族社会现象与群族内在精神的既有、传承、创造、发展的总和。其内容一般主要包括群族的历史、风土人情、传统习俗、生活方式、宗教信仰、艺术、伦理道德,法律制度、价值观念、审美情趣、精神图腾等等。

本地文化大佬们普遍认为,陕北文化是游牧文化和农耕文化交融的产物,这个产物叫什么,是什么?查阅不到相关著作。我拜访过著名文化学者曹老先生,以上观点是他最早提出并被大多陕北学者认可和沿用,自己没有专门的论著。对于“交融说”,我不完全苟同,如果是那样,那么那些曾经兴起的游牧部落的语言、文字、民族呢?游牧文化和农耕文化本身就是两种对立的文化,文化如果对立,往往是你死我活,相互剿灭,都想在适当的时候吞并对方,汲取对方身上的养分,而雄霸天下。这就像一个山头上狮子遇到老虎,都想吃掉对方而让自己肥壮,不可能二者融合生出来一个下一代。

文化的冲突很可怕,中东地区的战火其实就是教派文化的水火不容。中西文化的对抗本质上就是农耕文化与游牧文化对抗。看看那些被西化的国家日本、韩国和越南,仅仅几十年,就没有人读懂自己的家谱了。这不是融合,是西化。什么西化?我的理解,西化就是被西方文化吞并,被消化。像狼吃掉羊,狼身上不会有羊的基因。当然,汉化也是同样的道理。

我不反对和否定文化融合,但我相信文化融合是有条件的。什么条件呢?“性相近”的文化,同样都是农耕文化,或同样都是游牧文化。反之,即使融合也是表层的,技术层面的融合,核心价值观永远不可能融合。比个例子,自从有了大豆油还有猪油的事吗?物性上二者完全可以放一块“融合”起来吃,但我们被西化的饮食文化给一块放吗?

改革开放以来,在我国不管是哪里,文化日趋一体多元,但都有自己的主流文化或地域特色。那么,陕北文化有什么明显的基因标签呢?为此,我对陕北文化进行多领域多方面的探究,最后我得出的结论是陕北文化的主流是秦汉以来,在这里连绵不断的军垦文化。

历史上陕北地处边关,是游牧民族和汉族人民历朝历代的交战之地,这里戍边的军民有仗打仗,没仗种地,过着“时兵时农”的军垦生活。如今硝烟早已散去,但历史的记忆与印痕形成这里特有的人间烟火。

我们不妨问问当年那个美国记者埃德加·斯诺,他看到什么后说:“走进陕北,才看到一个真正的民族,才看到真正的中华民族文化。”我想,无非就是以下这些方面。

一是语言文字。陕北人的语言,有许多话别人听不懂,其实都是古代一些军事术语发展而来的。例如压稳,即压稳阵脚,现在引申为放稳重点,如:出了门了,压稳一点;交零,即打完仗,割去被自己杀死敌人的头去报功,现在引申为完事了,如:坚持干一会儿,就交零了;杀割,不但是杀死敌人,还要割去头或耳朵,现在意思干完干彻底,如:把那点剩饭杀割了;操练,即训练,现在引申为揍人,老子操练你;斗阵,即斗嘴吵架,那两个孩子又开始斗阵了;除灭,全部杀死,如:咋把那该死的油旱(蚜虫)全部除灭了。鏖战,现指争斗,也有打拼,拼命工作的意思,例如,阿家七十多岁了,哪能“鏖战”得过儿媳妇?麻糜子婆姨,麻糜不分,姺姤俩个“鏖战”多时了,谁也打劝不下;再“鏖战”上几年,把娃娃大学供出来。

陕北人喜欢用“打”字,就农业生产方面的用词有许多。如打草,打坝,打火,打夯,打场,打平伙(AA制),打电话,打劝,打算盘,打掩护;打洋柿子顶子,打掐茄子叶子,打挠盘缠,买盐打碱,打尖了一口,打发新人上车,这一场病把那孩子打掐日塌了。

另外,陕北人形容什么都喜欢用一个“死”字,用这个字表示达到某种极致,如高兴死人了,舒服死人了,亲死人了,这孩子调皮的要死哩。有时候表决心也用死,死也要把两个孩子大学供出来,老子冒死要把你告倒;爱意也用死来表达,如我那死老汉,这死小子把人逗得笑死了。那家人穷得死哩,也说那家人富得要死哩。陕北人为什么爱用这个字,是从老辈人那里学来的,祖先们经常看到战争中的死亡,因为死是生命达到极限时的终极表现。

二是人名、地名。人名,多为励志;地名,多指属性。陕北人名字里原来最常用的五个字:兵,军,勇,胜,雄。我和著名记者刘畅文先生第一次谈这个观点时,他高兴的说,他们弟兄三儿,小名就分别带有兵、军、勇三个字,同龄人中,他知道有许多人的名字都带着这几个字。

陕北的地名中,军垦意味浓厚,带有镇、甲、屯、寨、旗、堡的村镇数以百计,这些都是军垦符号。延安宝塔区元龙寺一个乡镇,有“九屯两寨”(前南屯、后南屯、张屯、蒲屯、桃屯、安屯、尹屯、黄屯、陈屯、寨则河、寨则沟)这里曾经是延安市通往延川县北上的关隘。延川县的十甲八甲,二甲,延长县的郭旗,陈旗,吴起县的吴起镇,长城镇,子长县的瓦窑堡,榆林市的镇川,镇北台,无不与军垦有关。据白癜风先生考证,陕北曾有42营堡,都有军事设施,市场,田地。

我和畅文先生打过赌,我们要在路过某屯时,我说这里沟口狭窄,进去一马平川,村里基本一个姓,人口众多。他说我说的对对对,问我怎么猜到的,我说沟口就是原来的军垦人镇守之关隘,身后是他们发展生产治理出的大片良田。为什么都是一个姓氏,一是以前家丁、士兵因为某些原因随将领姓,二是只有这样强大的群体才能抗拒外侵、野兽、瘟疫,才能繁衍壮大。

三是服饰习惯。二十世纪七十年代前,在陕北大地上,清一色农夫武夫装。男女老少都是大裆裤,成年男人一年四季都要打裹缠、系腰带、扎白头巾,头巾都是一个扎法,额头前都有两个尖,像英雄的英字。为什么都是,难道在物质匮乏的年代,古人不知道大裆裤费布料?是因为大裆裤作战和种地都不扯裆;都要打裹缠,使行军走路腿肚不左右甩,系腰带是对五脏六腑的保护,在摔打过程中能起到相对固定的作用;都是白头巾,明显有一种做标志的目的,这和历史上的黄巾军如出一辙。这种统一,除了军事要求谁能做得到?

四是饮食特色。能代表陕北饮食特色的就是饸饹和煎饼。饸烙是一种挤压面食,不需要多大的操作场地,是典型的大锅饭,而且,吃上耐饱,最适应部队行军打杖。如今陕北的红白事情,都吃饸饹,几百人吃饭,既省时又方便。煎饼,偏偏不适应人多了,那为什么还和军事有关呢?知道煎饼做法的人就会明白,面粉加水搅成糊,涂在鏖上加热,小股部队出去便于携带,便于操作。有可能他们看到食物在鏖上的煎熬,才把打硬仗叫做鏖战。

五是文艺活动。陕北最具特色的文艺活动是陕北大秧歌,历史上军垦人为了庆祝丰收或节日活动闹秧歌,里边有说不完的军事原素。两支秧歌队的伞头儿彩门前对唱就是原来的叫阵,“蛇蜕皮”就是长蛇阵,转九曲是根据黄河龙门阵。有人问我,为什么在北方这样的大型活动中少不了搬水船,我认为这是南方士兵对家乡的思念与寄托。为什么用锣鼓指挥秧歌队伍,因为军垦人最拿手的指挥手段就是使用锣鼓,击鼓进军,鸣锣收兵!

陕北秧歌少不了腰鼓表演,这是一种非常独特的民间艺术。早在秦、汉时期,腰鼓就被驻防将士视同刀枪、弓箭一样,在边关战事当中是必不可少的装备。遇到敌人突袭,就击鼓报警,传递讯息;两军对阵交锋,击鼓助威;征战取得胜利,士卒又击鼓庆贺。随着时间的流逝,腰鼓从军事用途逐渐发展成为民众祈求神灵、祝愿丰收、欢度春节时的一种民俗性花会,从而使腰鼓具有更大的群众性,但在击鼓的风格和表演上,继续保留着某些秦汉将士的勃勃英姿。

六是生活器具。以前陕北人家里有许多与马有关的东西,马刀、马灯、马扎、马勺、马槽、马桩等,因为那个时代,马既是农业工具也是不可缺少的特殊兵器。

还有许多农具和兵器有关。如镰刀与戈,挠勾与单勾枪。百度上说戈由镰刀发展而来,我感觉镰刀是根据戈而制造,不管先有鸡还是先有蛋,二者反映出军民一家的必然关系。

许多人家里有马刀,小钎子(匕首),矛子,种地人为什么拥有兵器呢?

八是建筑与装饰。新修窑洞合龙口,龙口下面要压弓箭和装有五谷杂粮的小包。门上的门簪,是身份和地位的象征,也是精神图腾的直接表现。门簪的等级主要依据数量和形状区分,其中数量是核心:普通百姓用2颗,地主富商或官宦人家用4颗,皇家或王府可达12颗;形状上六角形常见于武官宅邸,圆形多见于文官或祈福用途。陕北老屋的门簪,为什么都是六边形,不就有了答案。

在陕北,你去老板办公室或去给朋友暖窑,或朋友爱车上,常能看到显眼位置陈列一柄宝剑(车上是小巧精致的桃木剑),现在解释为镇宅辟邪,那能镇宅的物件有许多,为什么这里的人爱用兵器,值得思考。

八是体格。走在西安街头,别人一眼就看出来你是陕北人,因为你高大伟岸,腰圆肩宽。这是军垦人的基因传承,就是现在,参军都有身高体重的要求。

九是性格。经过千年的民族战争,造就了陕北人剽悍、豪爽、桀骜不驯、敢说敢做带有军人特色集体性格。

十是玩具与游戏。陕北男孩子,最喜欢的玩具是什么,是父亲做的小木枪,还有自己用桑树条、牛皮线、高粱杆、椿树枝做的弓与箭。陕北男孩子们最爱玩什么游戏,是摔跤,打纸宝,打瓦儿,打老虎,打土仗,比赛谁投的土块又远有准。为什么是摔打投呢,这是陕北男孩子天生的血性。

陕北农村成年男人最爱玩什么,是象棋。有一句话“学会下棋,不嫌饭迟。”,象棋为什么有这么大的魔力,是其游戏规则符合陕北人天生的军事思维。

中国象棋成型于战国至唐宋时期,其棋子设置(将、士、象、车、马、炮、兵)直接模拟古代军队编制。

车(战车):古代战场的主力突击力量。

炮(投石机):需借助“炮架”发射,体现冷兵器时代的远程战术。

兵/卒:象征步兵,只能前进不能后退,反映古代军队的严苛纪律。

象棋是微观的战场,军事是宏观的棋局。二者共同的核心在于:在有限资源下,通过理性决策创造胜利条件。楚汉河界,排兵布局,正如德国军事家克劳塞维茨所言:“战争是政治的延续,而象棋则是战争的艺术化浓缩。”

十一是共同兴趣。陕北人喜欢政治,爱谈军事。就是吃不饱,穿不暖的年代,那些在阳圪塄下晒太阳的老农民,都谈的是台湾问题,关心的是国家大事。正是这样,红军长征到陕北,干柴烈火,一呼百应。就是现在,酒桌茶摊上,大家的共同话题,共同兴趣,就是俄乌战争,就是中东战火。

十二是大型活动的组织形式。人民公社时期,每当农闲时候,就会组织各村社员搞平整土地大会战,或县上每年的重点项目,例如修公路,面对一两千民工涌来,就是现在也很难组织管理,但他们实行军事建制,一般以团、营、连、排为单位,带长的都是村干部,管理很出色。这种军事素质,不是天生的,而是受军垦文化的耳习目染,因为他们的村庄或许就叫官屯或营田。

十三是坐月子。在陕北地区,婴儿出生后,如果是男孩,门上要挂用桃木条和高梁杆做的弓箭;生的是女孩,挂一红布条或五彩布条。寓意是祝愿男孩早日成人,能骑善射,勇猛强悍;女孩早日长大,心灵手巧,能织会裁。看来男孩子一出生就在培养他们保家卫国的能力和国防意识。

十四是婚俗。陕北青年结婚的传统仪式是“上头”,一个长者把两个人的头发梳在一起,从此就成结发夫妻了。他们原来的祝福词是“男的好像杨宗保,女的好像穆桂英,双双核桃双双枣,双双儿女满炕跑。”由此可见陕北人骨头里的尚武精神。

十五是葬礼。就陕北有些地方出殡不见太阳,有些地方没有这个讲究,但不管那里,陕北都有一个葬礼习俗是一模一样,那就是主人给每个来宾准备一块长二寸、宽一指、一端剪有扣眼红布条,让扣在胸前扣子上。所有人系红布条是何用意?除了迷信的说法能辟邪,里边有很深刻的古代军垦文化,瞻仰阵亡将士难免见血,为了避免个别人晕血,让来宾见血先见红色布条,即科学又人性。

要知道,在古代冷兵器时代,兵器上都系有红布,例如红缨枪、匕首、大刀等,目的是让士兵平时多见血红色,上战场后就不会出现晕血情况。

十六是传统的军工技艺。陕北人都懂得火药制造,他们从盐碱地收集一种叫硝的东西,熬制提纯,加锯末和锅底黑煤儿,匀制燃点。农业学大寨期间,也会用硝酸铵制造土炸药

十七是考古发现。

例如:1走马梁汉墓群(榆林市)

兵器:出土有铁剑、戈、矛等铁质兵器,部分兵器锈蚀严重,但仍可辨其形制。

农具:包括铁斧、铁铲、镰刀等铁制农具。

背景:该墓群属于西汉至东汉时期的平民墓葬,地处游牧文化与农耕文明交汇地带,墓葬等级较低但器物组合丰富,体现了汉代时陕北地区以农业为主、兼营畜牧的社会经济结构。

意义:兵器与农具共出的现象,象征墓主生前兼具军事与生产职能,或反映汉代边地居民“兵农合一”的生存状态。

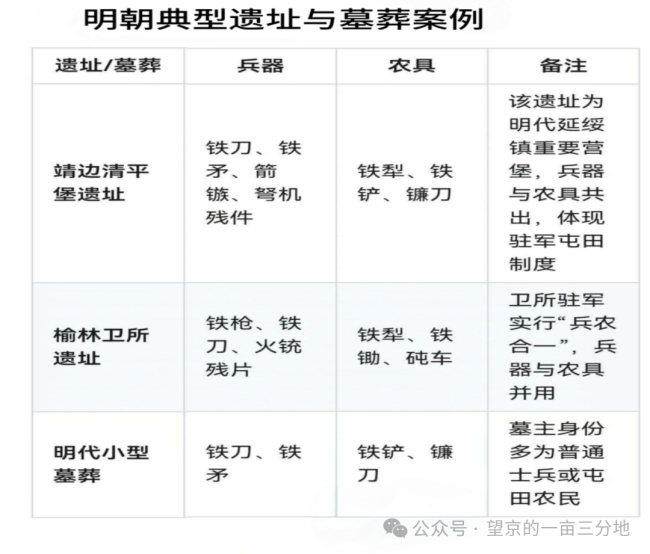

例如:2明朝典型遗址与墓葬案例

十八是财神。关公是个武将,为什么成了财神爷?只有陕北军垦文化,才能合理解释关公武神财神的双重身份。后人把前人神化,是后人的精神需要。军垦人需要一个既能保佑他们能打胜仗,还能让他们自给自足,丰衣足食的神,所以就让关公做了兼职。百度上说,关公之前做过生意,这不是胡扯蛋吗?

十九是红色军垦。延安是革命圣地,红色文化发达,这是中华民族历史文化的重要组成部分。1941年春,三五九旅在旅长王震的率领下,高唱“一把镢头一支枪,生产自给保卫党中央”的战歌,挺进南泥湾垦荒屯田。

一场改天换地的军垦“战斗”在这片黄土地上打响了,沉睡的南泥湾被战士们用镢头“唤醒”。

从野菜果腹到农业生产种植面积翻了百倍,从找废铁造工具到先后办起纺织厂、机械厂、铁厂……短短数年,三五九旅建立了农业、工业、运输业与商业等一系列比较完备的企业,打下了一个能够达到完全自给的经济基础。

以南泥湾为旗帜的大生产运动,支持了艰苦的抗战,积累了宝贵的经济建设经验。毛泽东曾称:“这是中国历史上从来未有的奇迹,这是我们不可征服的物质基础。”

南泥湾精神,不仅仅是在物质短缺时代的生存手段,更是事关中华民族永续发展的奋斗基点。如今,南泥湾成了享誉世界的红色军垦文化旅游胜景。

二十是军垦与生态。

陕北地区的垦田活动与环境变迁,是一部人类生存需求与自然承载力相互博弈的厚重历史。

一垦殖扩张的两次高潮。

秦汉时期:移民屯田的生态转折。

秦始皇“徙民戍边”与汉武帝“募民徙塞下”,开启陕北大规模农耕化进程。黄土高原原生植被(森林、草原)被成片开垦为旱作农田,《汉书·地理志》记载上郡(今陕北)“畜牧为天下饶”的景观逐渐消失。据《水经注》考证,无定河流域秦汉垦殖率已达30%,水土流失初现端倪。

明清时期:军屯民垦的恶性循环。

明代为防御蒙古实行“军屯制”,清代“摊丁入亩”刺激人口激增。榆林长城沿线“每户授田五十亩”的政策导致农牧界线北移150公里。嘉庆《延安府志》载“山秃如赭,沟深如峡”,黄河泥沙含量从唐宋时期的30%飙升至70%。

二生态-社会连锁反应

水土流失的恶性循环:陕北年均侵蚀量16亿吨,占黄河总沙量1/3。米脂县耕层曾经年均剥蚀厚度达1厘米,形成“十年九旱、三年两头灾”的生存困局。

生物多样性的崩塌:森林覆盖率从秦汉时期的40%降至1949年的6.5%,华北豹、原麝等物种绝迹,典型草原退化为百里沙棘(酸刺)灌丛。

贫困陷阱的形成:延安人均耕地12亩但粮食不足200kg,“越垦越穷、越穷越垦”的恶性循环持续至退耕还林政策实施前。

三生态系统的阈值警示

研究表明:黄土丘陵区垦殖率超过30%即触发不可逆退化。

二十一是历史文献(附后)

总之,这大概就是斯诺放眼纵观,看到陕北大地的中华民族文化瑰宝——军垦文化。

附:

一秦朝时期的陕北军垦情况

二汉唐时期陕北的军垦情况

三宋朝陕北军垦情况

四元朝陕北军垦情况

五明朝陕北军垦情况

六清朝陕北军垦情况

一、秦朝时期的陕北军垦情况

军垦是秦中央政权巩固边疆、发展经济的重要举措,主要体现在军事防御与农业开发的结合上。

1.历史背景

边疆防御需求:陕北地处农耕文明与游牧民族(如匈奴)的交界地带,秦统一后为防范匈奴侵扰,推行“徙民实边”政策,将军屯作为边防体系的一部分。

秦自商鞅时期便确立“耕战”国策,将军垦视为兼顾粮食自给与兵力储备的手段。统一后,这一模式被推广至新占领的边地。

2.实施方式

戍卒屯田:征调士兵(戍卒)在驻防期间垦荒种地,实现“且耕且战”,如蒙恬北击匈奴后,在河套至陕北一带驻军屯田。

移民垦殖:强制迁徙内地民众(如六国遗民、罪犯)至陕北,编入军屯体系,形成“谪戍”与“实边”结合的政策。

郡县化管理:设立上郡(今陕北榆林一带)等行政机构,统筹军垦事务,土地归国家所有,收获补充军需。

3.地理与农业特点

自然条件:陕北属黄土高原,当时气候较今略湿润,但水土流失已存在。秦人修建简易灌溉系统(如沟渠),推广耐旱作物(粟、黍)。

军事设施联动:长城沿线军垦区与烽燧、要塞形成网络,如考古发现的部分秦代聚落遗址显示,屯田点多位于交通要道附近。

4.历史影响与局限

短期成效:缓解长途运粮压力,支撑了蒙恬军团对匈奴的作战,如《史记》载“转输北河,率三十钟而致一石”,屯田显著降低后勤成本。

长期问题:秦末动荡导致边屯崩溃,如匈奴趁乱重新南下;过度垦殖可能加剧当地生态退化(学界对此尚有争议)。

制度遗产:汉代继承并完善秦制,在朔方、河西走廊大规模屯田,形成更系统的“屯戍”体系。

5.考古与文献证据

文献记载:《史记·秦始皇本纪》提及“徙谪实边”,《睡虎地秦简》中有戍卒管理律令,反映军垦的法制化。

遗址发现:陕北神木等地出土秦代铁农具、兵器共存现象,佐证军民融合的生产模式。

总之,秦朝陕北军垦是早期中央政权经略边疆的典型范例,其“以战养战”思路为后世所沿袭,但因统治短暂未能充分发展。这一政策既体现了秦帝国的组织能力,也暴露了过度依赖强制动员的弊端。

二、汉唐陕北军垦情况

(一)、汉代陕北军垦(公元前202年—公元220年)

1.历史背景

陕北属上郡、西河郡,是汉朝对抗匈奴的前线。

汉武帝时期(前141—前87年)北伐匈奴,为巩固边防,推行大规模屯田。

2.军垦形式

军屯:驻防士兵"且耕且守",如晁错建议"徙民实边",士兵屯田自给。

上郡(今榆林一带)设"屯田校尉",管理军垦事务。

民屯:招募贫民、囚徒至边郡垦荒,如元狩四年(前119年)迁关东贫民70余万至陇西、北地等地。

官营牧场:在陕北设"牧师苑",养战马供军用(如龟兹县,今榆林北)。

3.特点

采用"代田法"(轮耕制)提高产量,并修建水利(如引泾灌溉技术)。

形成"军-民-牧"三位一体边疆经济模式。

4.衰落

东汉后期匈奴内迁,羌乱频发,陕北屯田体系崩溃。

(二)唐代陕北军垦(618—907年)

1.历史背景

陕北属关内道,设绥州、延州等,面临突厥、吐蕃威胁。

唐前期行"府兵制",后期改"募兵制",军垦形式随之变化。

2.军垦形式

府兵屯田(唐前期):府兵"三时务农,一时讲武",绥州、延州府兵分地耕种。

节度使营田(唐中后期):朔方节度使(辖陕北)设"营田使",组织士兵垦荒,如郭子仪在盐州(今定边)屯田。

盐州屯田:为防御吐蕃,在盐州、夏州(今靖边)广开屯田,"岁收粟数十万石"(《旧唐书·食货志》)。

3.特点

采用"和籴法"(政府平价购粮)补充军需。

中后期藩镇割据,节度使借屯田扩张势力,如朔方军"兵强粮足"。

4.衰落

安史之乱后,吐蕃侵占陕北,屯田荒废。

总结:1.汉代:以"实边御胡"为目标,首创陕北制度化军屯,形成农牧结合的边疆经济。

2.唐代:前期府兵自给自足,后期节度使营田强化边防,但埋下藩镇割据隐患。

3.共性:均依赖国家强权推动,随王朝衰落而崩溃,其"兵农合一"模式为后世(如明清卫所制)提供借鉴。

(注:陕北地理环境脆弱,汉唐过度垦殖已导致局部生态退化,如唐代毛乌素沙地南扩记载。)

三、宋朝陕北军垦情况

宋朝(960—1279年)陕北地区的军垦发展与当时的边防形势、军事制度及民族关系密切相关。由于陕北(属永兴军路、鄜延路)长期处于宋、西夏、辽(金)对峙的前线,军垦成为宋朝巩固边防的重要手段。以下是宋朝陕北军垦的主要特点和发展情况:

(一)宋朝陕北军垦的背景

1.边防压力巨大。陕北是宋朝对抗西夏(1038—1227年)的核心战区,鄜延路(治今延安)、永兴军路(治今西安)驻军密集。

西夏频繁侵扰,宋朝需长期驻军,军粮供给成为难题,屯田成为缓解后勤压力的关键。

2.军事制度的影响。宋朝实行“募兵制”,军队职业化程度高,但军费开支庞大,屯田可减少财政负担。

范仲淹、种世衡等名将曾在陕北推行军垦,以巩固边防。

3.地理环境的限制。陕北黄土高原水土流失严重,农业条件较差,军垦需依赖水利工程(如修筑渠道)。

(二)宋朝陕北军垦的主要形式

1.营田(官屯):由官府直接组织士兵或招募流民垦荒,收获归军队或官府所有。

鄜延路经略安抚使范仲淹在延安一带推行营田,开垦荒地以供养边军。

2.弓箭手屯田:宋朝在陕北招募“弓箭手”(半农半兵的乡兵),授予土地,平时务农,战时出征。

种世衡在青涧城(今陕西清涧县)组织弓箭手屯田,形成军民结合的防御体系。

3.军户屯田:部分驻军家属(军户)参与垦殖,形成军垦社区,如绥德军(今绥德县)周边。

4.商屯(间接军垦):宋朝实行“入中法”,商人运粮至边关可换取盐引,间接促进陕北粮食生产。

(三)宋朝陕北军垦的特点

1.以战促屯,以屯养战。军垦与军事防御紧密结合,如种世衡在青涧城“且耕且战”,成功抵御西夏。

2.水利建设突出:为解决干旱问题,宋朝在陕北修建水利工程,如引无定河水灌溉(《宋史·河渠志》有载)。

3.兵民结合:弓箭手制度使农民兼具士兵身份,减少专职驻军的财政压力。

4.受战争影响大:宋夏战争期间,军垦规模扩大;和平时期(如庆历和议后)则有所收缩。

总之,宋朝陕北军垦是在宋夏对峙背景下形成的特殊军事经济模式,其核心是通过屯田实现军队自给,并依托弓箭手制度构建兵民一体的防御体系。尽管受地理和战争限制,军垦未能彻底解决边防问题,但范仲淹、种世衡等人的实践为后世提供了重要经验。与汉唐的开拓性屯田和明清的制度化军垦相比,宋朝陕北军垦更注重短期防御效益,反映了宋代“强干弱枝”军事政策的地方适应性.

四、元朝陕北军垦情况

元朝(1271—1368年)陕北地区的军垦,主要受蒙古帝国的军事扩张和统治政策影响,其军屯制度与明清时期有所不同,具有鲜明的蒙古特色。以下是元朝陕北军垦的主要特点和发展情况:

(一)元朝陕北军垦的背景

1.军事征服与边疆控制:陕北(属陕西行省)是元朝控制西北、西南(如吐蕃、四川)的重要战略地区。蒙古灭金(1234年)和南宋(1279年)后,陕北成为连接中原与西北的军事走廊。

2.驻军需求:元朝在陕北设立军事据点(如延安路、绥德州),驻防蒙古、探马赤军(色目人军队)和汉军。为减少军粮运输压力,推行屯田制,实现军队自给。

3.民族政策影响:元朝实行“四等人制”,陕北驻军以蒙古、色目人为主,汉军为辅,军垦也按民族划分管理。

(二)元朝陕北军垦的主要形式

1.军队屯田(军户制)蒙古军屯。蒙古军队在陕北设立牧地(如榆林一带),兼营畜牧与农耕。探马赤军屯由色目人(如回回、畏兀儿人)组成的军队从事屯垦,主要分布在延安、绥德等地。汉军屯田:归附元朝的汉族世侯(如史天泽部)管理,沿用金代军屯旧制。

2.民屯与罪屯。民屯:招募流民或无地农民垦荒,由政府提供种子、耕牛,收获后按比例分成。罪屯:流放罪犯至陕北垦荒,如元初南宋降卒曾被安置在陕北屯田。

3.官田与寺院田:元朝在陕北设立官田,由地方政府或军队管理,部分赐予寺院(如喇嘛教寺庙)作为庙产。

(三)元朝陕北军垦的特点

1.军事化管理

屯田由枢密院或行省管辖,军队长官兼管农耕,具有浓厚的军事色彩。

2.农牧结合

蒙古军队保留游牧习惯,陕北北部(如榆林)以牧业为主,南部(如延安)以农业为主。

3.民族分治

蒙古、色目军户享有特权,汉军和民屯负担更重,导致社会矛盾。

4.效率较低

元朝中后期,军官侵占屯田、士兵逃亡现象严重,军垦逐渐衰败。

总之,元朝陕北军垦是蒙古军事统治的产物,具有鲜明的民族分治和农牧结合特点。由于管理粗放和民族矛盾,其军垦效率低于明清。元末农民起义(如红巾军)爆发后,陕北军垦体系彻底崩溃,为明代卫所制军垦提供了历史借鉴。

五、明代陕北军屯区的形成与发展

明朝初期,蒙古族势力被赶走后,依然不断骚扰北部边疆。为了应对这一威胁,明朝维持了庞大的常备军。然而,大规模驻军导致粮草供应成为难题。为了解决这一问题,明朝采取了军事屯垦政策。具体做法是,让所有军兵及其家属在卫、所、旗驻守的地方定居,少数人负责瞭望,多数人则垦荒种田,尽可能实现自给自足。陕北地区就是其中一个重要的军屯区。

(一)军户屯田制与军民分离

实行军户屯田制后,陕北居民被分为军户和民户。军户男丁不受地方官府管辖,在社会经济和法律地位上与民户严格分开。军户军籍世代沿袭,非朝廷恩准不得更换或免脱。军户全家住在指定的卫所屯区,不许士兵独身居住。军户父死子承,如有逃亡缺伍或绝户者,必须设法补足。卫所编制有军籍名册,核实军伍,载明军户丁口之数,依数取丁服役。

(二)军户与民户的矛盾

军户的终身任务就是当兵服役。参军壮丁名为“正军”,子弟等称“余丁”或“军余”。正军在卫所地方操练或种田,余丁专职种田、收入归公。军士日常生活由官府从屯粮中供给,按地位级别分等逐月支米,军府供给屯田者牛犋、籽种。屯军隶卫,以屯养军、且守且屯,守屯结合。

军户与民户在两种管理体制下运行,因方方面面的利益矛盾,也发生了激烈的碰撞。军户拥有数量颇多的肥沃土地,还享有牛犋、籽种等各种补贴,背后还有强大的国家军政权力的支撑,所以在民户面前,有些人有恃无恐,横行霸道。而民户拥有的土地数量和质量远不如军户,而且赋役沉重,导致民户大量逃亡。后来,陕北基本成了外来军户的天下。

(三)屯田腐败与军民逃亡

随着驻军战事渐少,屯田收获增多,便滋生了屯田腐败的事件。一方面,军屯公田逐渐演变为卫所长官及其家族、家臣、亲信个人的私人经营的田地,土地收入大量被个人侵吞。另一方面,低层的军丁沦为军籍农奴,没有人身自由,生活难以为继,大量逃亡,屯田效益急剧下降。

(四)军屯区的地名遗迹

现今陕北各地村名中有千户、百户、旗、旗营、屯、马坊等字样的,一般都是明代军屯的地方。这些地名不仅是历史的见证,也是那段时代的缩影。

六、清朝陕北军垦情况

清朝陕北的军垦(或称“屯垦”)与明朝相比发生了显著变化,主要受清朝统一全国、边疆政策调整及农业开发需求的影响。以下是清朝陕北军垦的主要特点和发展过程:

(一)清朝陕北军垦的背景

1.边防形势的变化

明朝时,陕北是防御蒙古的前线,军垦以卫所制为基础。

清朝入关后,蒙古诸部(如漠南蒙古)大多归附,陕北不再是军事前沿,军垦的军事防御功能减弱。

2.土地政策调整

清初推行“更名田”政策,将明朝藩王、卫所土地收归国有,部分分配给农民或转为民田。

陕北的军屯土地逐渐转化为普通耕地,军户制度逐步废除。

3.人口压力与移民垦荒

清初战乱导致陕北人口减少,政府鼓励移民垦荒(如“湖广填陕西”)。

康熙至乾隆时期,陕北农业经济逐渐恢复,但军垦不再是主要形式。

(二)清朝陕北军垦的主要形式

1.绿营兵屯田(清初至中期)

清初在陕北仍保留部分绿营驻军(如榆林镇),沿袭明制进行屯田,但规模远小于明朝。

康熙、雍正时期,西北用兵(如平定准噶尔),陕北曾短暂恢复军屯,以供应军粮。

乾隆以后,绿营腐败,屯田效率低下,军垦逐渐衰落。

2.民屯与商屯

清朝鼓励民间垦荒,陕北的无主荒地多由流民、退役兵丁开垦。

商屯(商人投资垦荒)在清初仍有少量存在,但随“开中法”废除而消失。

3.旗地、官庄与军牧场

清廷在陕北设立少量旗地(满人土地)和官庄(政府直辖农场),但规模较小。

榆林一带曾设军马场(如“榆林马厂”),为军队提供战马,兼具军事和农业功能。

(三)清朝陕北军垦的衰落

1.军制改革

雍正、乾隆时期,绿营兵制腐败,军屯效率低下,政府逐步将屯田改为民田。

晚清湘军、淮军等新式军队兴起,传统军垦制度彻底瓦解。

2.土地私有化

军屯土地被官僚、地主兼并,原军户多沦为佃农或流民。

陕北土地集中,加剧社会矛盾,成为晚清民变(如回民起义)的诱因之一。

3.生态恶化

过度开垦导致陕北水土流失加剧,农业产量下降,部分军垦区荒废。

总之,清朝陕北的军垦在清初仍延续明制,但随着边疆形势变化,其军事功能减弱,逐渐被民屯取代。乾隆以后,军垦基本消亡,陕北农业转向普通农耕经济。与明朝相比,清朝陕北军垦的规模较小,且因土地私有化和生态问题,未能长期维持。这一变迁反映了清朝边疆政策从军事防御向经济开发的转变。