人间最美四月天,陕西省交通运输厅开启了交通文化遗产宣传活动,围绕陕西境内的古道、古桥、古驿、关隘,以及近现代公路的传承、航运船帮会馆等一系列交通遗产开展主题宣传,讲述这片古老土地上深厚的交通文化,旨在积极践行习近平文化思想,认真学习贯彻习近平总书记关于文化遗产保护传承的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神。特在陕西日报专版推出穿越秦岭的古道故事,以飨读者。

秦岭、巴山向来是中国交通的南北大碍。长安作为古代政治经济的一个中心,也是交通的大枢纽,从巴蜀、楚地进入长安的道路虽艰难却非常重要,政治、军事的进退,经济发展、人口流动都要通过这些古道。古人克服重重困难,修建了秦巴大山中的路网,今天的修路人继承了道路的遗产,许多国省干线道路或地方乡村道路都是原有古道的升级版本,它们共同写就了交通史上的传奇。这些道路已成为历史的坐标,标记着王朝的变迁与人世的沉浮,岁月历久,韵味深厚,道路早已沉淀为文化。

翻越秦岭通往巴蜀的道路主干线,由“北四南三”七条蜀道组成,翻越秦岭由东到西依次是子午道、傥骆道、褒斜道、陈仓道(故道),再翻巴山,南面又接上荔枝道、米仓道、金牛道三条主干线。翻越秦岭进入楚地江汉平原,则是从蓝田走武关道(商於道)。另有山岭中的间道互为连通,大的线路有连云栈道连接着陈仓道与褒斜道;子午道越过秦岭梁又分出过石泉去安康与过宁陕去汉中的两条支线;小的线路则有磻溪小谷道这种山谷间道。翻越秦岭的道路自古就是一张错综复杂的山区路网,在这些古道路网的基础上孕育出今天的交通主干线和乡村道路。如今,陕西省建成了翻越秦岭的三条铁路、一条高铁、五条高速公路,这些现代化的道路都或多或少地利用了前人探索开拓的交通通道。

在我们对这些古道的探索中,更多的发现浮现眼前。古人对道路选线的考量不仅在地理上用功,也在文化思想上用心。以汉长安城为中心的子午道与秦直道共同构成一条南北中轴线,长安以北的子午岭、秦岭南麓的直水(池河),以及西乡的子午镇……沿用至今的地名是解读古人交通规划思想的一连串密码。褒斜道、陈仓道、武关道在漫长的使用中已然形成诗词文章与书法的长廊。傥骆道闪退出历史舞台,湮没在深山丛林中,种种谜团已成传奇。

重走这些古道,有着非凡的意义,它既在我们的经验之中,又出乎我们的意料之外。走在这些古道上,我们获得了与前辈的某种神交,感受着他们感受过的美妙瞬间。(郭少言)

子午道

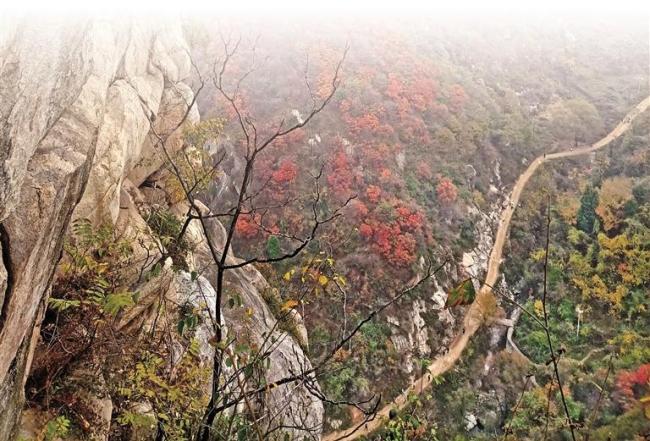

子午道从玄都坛看山间小路。

子午道,是中国古代,特别是汉、唐两个朝代,自京城长安通往汉中、巴蜀及其他南方各地的一条重要通道。因穿越子午谷,正南北向而得名。东汉及唐曾一度成为国家驿道。它辟为驿道的时间虽短,但其交通作用却持续不断。子午道险峻快捷,历史上常被用于军事进攻的道路。

子午古道寻踪

子午,意思是正北正南。子午道便是自长安翻越秦岭正南的道路。子午道的命名始于西汉末王莽时,而它的开通可能早在秦昭襄王时。子午道路线“从杜南入蚀中”,从今天西安城南的杜城向南进入子午峪,沿子午河走到秦岭北麓的喂子坪,接上210国道,沿沣河走到七里沟,过分水岭。岭南分出两条河源,一条长安河,一条池河,子午道也沿这两条河分岔为两条线:沿池河到石泉的是汉魏晋时的旧路;走210国道去宁陕的是六朝后的新路,这条路上有个村子就叫“新路村”。新旧两条路到西乡的子午镇汇合,西乡子午镇刚好与北口长安区的子午镇南北呼应。这里也是子午河入汉江口,从这里,子午道沿汉水过金水、龙亭、洋县、城固,到汉中,接上了米仓道。走石泉那条子午旧路则接上了荔枝道向重庆方向发展,因此,给杨贵妃送荔枝的路是从荔枝道走上子午道进入长安的。

子午道是翻越秦岭的四条蜀道中最东边一条,这边山高险峻,更加难行,因此承平时期人们多取眉县、陈仓那边的褒斜道、故道、连云道入汉中去四川。子午道则多用于军事上的战术移动。

如今西安城区就有子午大道,自丈八东路向正南延伸。从子午大道向正北望去,恰好是汉长安城遗址,此道当为汉代长安城的正南道路。

子午大道便是子午古道发展而来的,老路自西安南关的车马店开始,经二府庄、杜城、温国堡、过潏河、滈河、黄良镇、子午镇,入子午峪。如今子午大道上还有杜城、温国堡、黄良这些古老的地名,温国堡村南过潏河还有一座5孔石桥“温国桥”便是子午道之桥。

旧时,人们取子午道南行,必经香积寺,香积寺过后,到了环山线,南山赫然眼前。子午大道跨过环山线,直入终南山子午峪。如今的子午古道六七米宽,错车、停车确实困难。新铺装的道路沿子午河布设,高悬于河床数米。进峪不多时,一座小桥架过子午河,是左宗棠致力于西北防务时所修,叫“左公桥”。过桥便是另一座山,与其他古道相连通,可去小五台、尖山到土地梁。

再前行,一道闸坝横在子午河上,是子午水库,水库中没有蓄水,河流自然流淌。半个小时,走到拐儿崖的时候,路侧开一口,可下河玩水。沿河行走,发现河边一条清晰的古道,仅容一人一狗前行。河水漫过人工开凿过的巨石,上有一条条不规整的石阶,古道与流水、森林融为一体,已难辨识。然而,村民或“驴友”仍在使用这些道路,人们的踩踏使古道一直用到今天。拐儿崖这一段,因杜甫一首诗的摩崖石刻而闻名。杜甫走到玄都坛时,顺道拜访一位道友,写了《玄都坛歌寄元逸人》。传说玄都坛是汉武帝祭天的地方,乃道教名胜,古时道观如云占领了这座山。后来,众道观衰落,仅剩一处玄都坛遗址。极目四望是山峦的海洋,红叶、绿叶、黄叶交错晕染得秦岭秋色盎然,果然“致身福地何萧爽”。同时望见山中土路纵横延伸,古道处处可联通,山峦重重可通达,这蜀道原不是一条路,而是秦岭山中的路网。

金仙观再往前,便是土路了。跟着徒步的人们走到土地梁,一小块草甸子立着一个四通八达的路标,此处是山中古道的十字路口,向北可通金仙观、子午峪口,东可去尖山、抱龙峪、小五台,西可去黄峪寺的高山营地,南可去小三湾,即走上子午古道。步行下土地梁,十分钟便走到小三湾村,从这村开始有窄小土路可基本行车了,到碌碌坪村,开始有水泥或沥青路面,过核桃沟、砭子口、摘儿岭到枣岭村,又是个三岔路,向西走到沣河边,上210国道,便到喂子坪,溯沣水源头,到分水岭翻越秦岭主峰。村里老人说,旧时沣峪口水大,常常冲毁道路,因此,人们择子午峪而行。20世纪50年代,取道沣河修通210国道翻越秦岭,沣峪口到喂子坪这段才变成了通畅大道,子午峪这段倒成乡村小路。从喂子坪沿210国道再南行,到红岩子一带的子午古道遗迹有颇多保存。

子午道翻越秦岭南北两侧有两处咽喉关锁,岭南有长尺峡,岭北最为险峻,有子午关,也叫石羊关。秦惠王伐蜀在石羊关设军寨,有守关士卒在此住下,是为今天关石村最早的村民。子午道过秦岭正脊后,不再走正南方向,折向西南往宁陕或石泉去,到西乡子午镇再走东西方向去汉中。

子午道“新路”上有一处关隘——五谷关,清嘉庆年间,为防教匪,官府在此关设宁陕厅,有安宁陕西的意思,这便是宁陕县的由来。宁陕江口镇至西乡子午镇间的子午道旧路上古道遗迹颇多,特别是月河坪到太山庙(月太公路)20公里至40公里间存留栈道、栈孔、古石阶路及碑刻遗迹较密集。

因子午道后半程有过宁陕或走石泉的新旧路分岔线,成为子午道的一个特点。实地走一走子午道,何止是这两条大分岔,许多小的分岔线路也都走得通,甚至可以串联到其他古道上。这些特点为今天玩穿越的“驴友”提供了绝佳的线路,特别是接近西安的秦岭北麓浅山一带,各峪口相互连通,发展为成熟的穿山徒步线路,古道不但没有被废弃,在如今承平的日子,还成为户外爱好者的好去处。

从金仙观返回时,我遇见一大队年轻“驴友”,个个手提巨大编织袋子,沿子午道徒步捡垃圾而归。他们说想用自己的行动唤起旅行者的注意,保护秦岭青山绿水,走一趟古道,不留下一片垃圾。(郭少言 文/图)

傥骆道

与傥骆道部分重合的108国道秦岭隧道。

傥骆道得名于南北两个山谷河口,南口位于汉中洋县的傥水河口(傥谷),北口则是西安周至县的西骆峪(骆谷)。傥骆道长约240公里,是翻越秦岭的蜀道中最快捷也是最险峻的一条古道。

傥骆古道行

我曾有幸在位于108国道上的佛坪县大河坝镇大河坝收费站工作,这条国道的部分几乎与傥骆古道重合,让我得以近距离感受这条古道的魅力。

相较于褒斜道、武关道、子午道等古道,傥骆道在古书文献中的记载较少,却以其距离短的独特优势,成为穿越秦岭的一条捷径。从关中山谷到陕南,仅240多公里,但这条路也因其险峻而著称,毒虫猛兽出没,地质结构不稳定,栈道的修建难度极大,行人视之为畏途。所以,傥骆道开辟利用的时间较晚,被用作官驿大道的时间也比较短。

尽管如此,傥骆道在历史上仍然扮演着重要的角色。从周至进入傥骆道,首先映入眼帘的便是仙游寺。仙游寺建于隋开皇十八年,是隋文帝修建的避暑行宫,还是白居易创作《长恨歌》的地方。唐朝,傥骆道得到进一步的开发和利用。到了唐代中后期,傥骆道的使用最为频繁,皇帝官员为求便捷,多取傥骆道,往返于长安、汉中之间。

继续前行,便会到达黑河水库。这座水库位于群山环抱之中,水质清澈,被誉为西安最重要的水源之一。在108国道上,沿途设置多个停车带和观景台,方便游客随时停车欣赏周围的风景。随着海拔逐渐升高,山顶的气温逐渐降低,植被呈现出不同色彩。我曾有幸在国庆期间骑行傥骆道,经过刚修通的山顶秦岭隧道,尽管当时正值仲秋,但山顶已然飘雪,让人仿佛穿越到了冬天。

穿过秦岭隧道后,便进入南方。在这里,河流的流向发生了改变,之前的河流大方向都是向北流汇入关中平原的渭水,然后通过渭河汇入黄河。翻过秦岭之后,河流大多都是往南流汇入汉江,这就是长江流域了。

其实,傥骆道是要进入到黑河森林公园,然后走到佛坪老县城厚畛子,再沿着山谷穿梭进入汉中。年轻时,我曾与同学相约从黑河森林公园入口走到老县城。那段20多公里的山路虽然疲惫,但至今记忆犹新。

如今,傥骆道不仅仅是历史长河中的一条隐秘路径,新修的道路让汉中不再遥远,古老的传说与现代生活在这里交织出一幅动人的画卷。它连通了那些原本在秦岭深处与世隔绝的村庄,让这里的人们也能够走出大山,可以说意义非凡。(孟庆林 文/图)

历史的烛照

“帝城寒尽临寒食,骆谷春深未有春。才见岭头雪似尽,已惊岩下雪如尘。”走进黑河国家森林公园,看着沿河石壁上大大小小的古栈道孔洞遗迹,我不禁想起唐朝诗人元稹的诗句,历史的沧桑扑面而来。黑河公园位于周至厚畛子,这里的栈道遗址即是傥骆古道。

傥骆古道因短捷险要,自古就是兵家必争之地,尤其是三国两晋,傥骆道的军事价值体现得淋漓尽致。

烟尘散去,隋唐中兴,唐贞观、开元年间,经济社会的发展促使南北交通不断发展,傥骆道也得到了修整拓宽,眼前那些方形较深的栈孔就是那时留下来的。站在古道遗址前,一幕幕历史画面不断建构显现,令人唏嘘。

“二十一家同入蜀,惟残一人出骆谷。自说二女啮臂时,回头却向秦云哭。”在这条连接川陕的古道上,见证了太多的战祸与离乱。一句句的诗词从苍山白水间流出,让人不忍吟诵。

“这条景致奇美的古道凝聚了太多的历史,隐藏了太多的历史。”叶广芩在散文集《老县城》里形容傥骆道:“有不少人把目光投向这里,古道却从来没有敞开胸怀拥抱容纳过众人,它不愿意将自己的真实面目示人,不愿加入喧闹浮华的世俗。”“这条道诚心把自己藏于深山中,不让世人所见。”站在傥骆道遗址上,山风呜咽,流水长鸣,历史的沧桑和幽深的自然融为一体,没有历史的烛照,不去探幽入微,难品其中滋味。

但古道上也从来不缺乏诗意。“石拥百泉合,云破千峰开。平生烟霞侣,此地重徘徊。”唐元和元年,白居易出任周至县尉。一日来到骆峪的骆口驿视察,看到骆口驿墙上有好友王质夫的题诗,遂在王诗旁写了这首唱和诗。不知过了多少时日,元稹从骆口驿经过,看到字迹模糊的白居易诗,终日面墙品味,临行前亦在王、白的诗旁写道:“尽日无人共言语,不离墙下至行时。”元稹走后没多久,白居易又至骆口驿,看到久未谋面的元稹题诗,怅然若失,不禁感叹:“拙诗在壁无人爱,鸟污苔侵文字残。唯有多情元侍郎,绣衣不惜拂尘看。”这一段神交随着傥骆古道传为文坛佳话。(姚铭敏)

陈仓道

陈仓古道部分路段升级为现在的219省道。

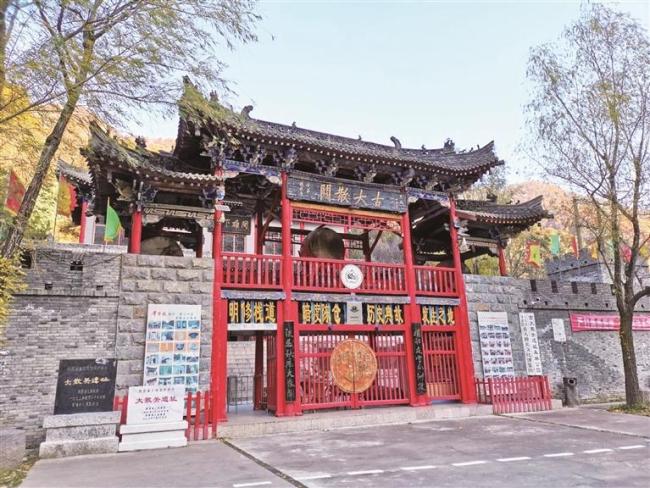

大散关。

陈仓道,又名故道,它是古代关中翻越秦岭到达汉中,再通往四川盆地的道路。北起宝鸡(古称陈仓),经凤县、两当、徽县、略阳至勉县,全长350余公里。在蜀道中,陈仓道虽然路程较远,但相比其他狭窄险峻的道路更易通行,沿途平夷,居民稠密,使用时间也较长。因此,陈仓道不仅是商旅惯行的路线,还在军事上具有重要的战略价值。

遥远又亲切的大散关

关中四塞之一的大散关坐落在宝鸡陈仓道秦岭北麓的西南端,因在西周散国地域而名,从秦蜀古道入川,大散关是必经之路。虽然陈仓古道几乎消失,大部分已被现代公路、铁路承袭,只有大散关古战场城墙下和凤县等县城的泥泞小路中还残留着金戈铁马的零星遗迹,但大散关的气势屹立不倒,它以“川陕咽喉”的地理优势瞭望关中大地,颇有一夫当关,万夫莫开的气势。“明修栈道,暗度陈仓”的典故诉说着金戈铁马踏中原的气势,几代江山,万千群雄的故事在这里留下厚重的笔墨。

沿清姜河谷而行的陈仓道不似褒斜道蜿蜒,也不像子午道险要,更不似傥骆道陡峭,它地势取巧、一气呵成,成为秦汉时期蜀地向京城运输物资的重要通道。但大散关不同,它是陈仓道上的雄关险隘,远远望去谷窄路险、林壑纵横,大散关好像陈仓道这条腾跃南下的巨龙上坚挺遒劲的龙尾。

大散关得天独厚的地理优势,使这个弹丸之地从秦楚之争到解放初期发生过大大小小七十余次战役,是关中通往西南的第一要塞。

大散关不仅地势险要,而且风景优美,文人墨客纷至沓来,激扬文字,抒发情怀。最著名的是南宋诗人陆游那句“楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关”,他一生唯一的一次亲临抗金前线就在大散关。“上马击狂胡,下马草军书”的陆游在四十八岁时依旧满怀收复故土、报国建功的雄心,跟随四川宣抚史王炎参与了大散关强渡渭水战役,可惜世事沉浮,壮志未酬,铁马秋风的雄心终究只能寄存在诗词中。

如今进入大散关,第一个院落就是以纪念陆游为主的大宋文化景区,其中还有老子骑青牛的汉白玉像和“天下雄关”“道德正源”牌匾,相传老子在此完成了《道德经》,由此大散关也成为道教名山。李白少年时期怀着满腔抱负出川北上,相传《蜀道难》就是出大散关在陈仓所作,他仰望秦岭,惊叹“蜀道之难,难于上青天”。在那个没有隧道、没有公路的年代,从大散关翻越秦岭,行路之难可想而知。苏轼也是经大散关到关中任凤翔签书判官,后来多次往返眉山,途经大散关时留下许多诗词。

如今大散关名声虽噪,却鲜有人来,川陕公路、宝成铁路从它脚下或盘旋或穿梭而过,再也没有“危乎高哉”的艰险雄壮,只有苍黑斑驳的“古大散关”牌楼矗立在西风中,伴着清姜河的潺潺水声诉说着“地崩山摧壮士死”的铁血岁月。(陈桃宁 陈皓 文/图)

来源:陕西日报