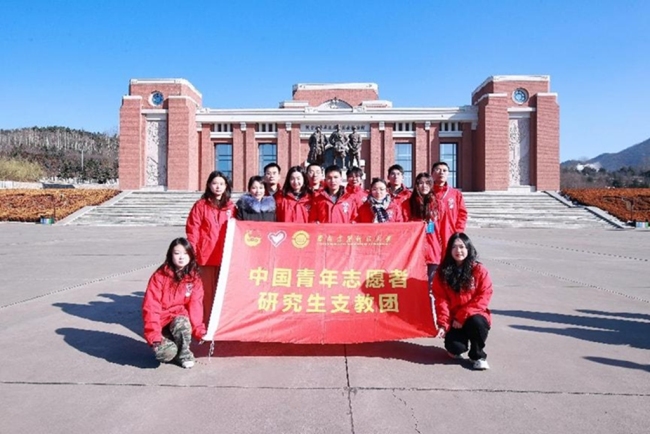

“用一年不长的时间,做一件终生难忘的事情。”有一批建大青年共同许下了这样的青春誓言,他们心怀报国理想从建大校园启航,踏上西部热土。2012年,西安建筑科技大学正式加入中国青年志愿者扶贫接力计划研究生支教团,13年来共选派122位优秀毕业生,先后奔赴甘肃民乐县六坝镇寄宿制小学、乐民新城学校,陕西洋县槐树关初级中学、马畅初级中学、贯溪初级中学、书院中学、城南九年制学校、洋县中学,开展为期一年的支教工作。从关中到陕南,从戈壁到巴山,3人至122人,十余载的坚守与接力,初心照亮扶贫路,支教点燃赤子情,他们用青春热血浇灌理想和希望。他们拥有一个共同的名字——西安建筑科技大学研究生支教团。2025年9月,支教团更新增新疆和田县服务地,将这份教育初心延伸向更广阔的西部大地。

“孙老师,我们考上您的大学啦!”在2025级本科新生报到现场,来自陕西洋县的张铂昊和陈俣良,跨越秦巴山区的重重阻隔,终于站在了梦想中的西安建筑科技大学校园里,向他们的“引路人”——西安建筑科技大学第21届研究生支教团成员孙立力报喜。这场跨越山河的重逢,源于六年前洋县城南九年制学校一段温暖的支教时光。

六年前,孙立力奔赴“朱鹮之乡”洋县,在洋县城南九年制学校担任初一五个班级的道法老师。面对繁重的课时量和复杂的班级情况,他始终以饱满热情穿梭在教室与办公室之间,不仅悉心讲授知识,更用真心关怀每一位学生。那时的张铂昊和陈俣良,曾因生活小事困惑,孙立力总能耐心倾听、悉心引导,用真心温暖自己的学生。陈俣良回忆说“孙老师不仅是他的老师,更像是暖心的大哥哥。”一天放学,他发现自行车钥匙丢了,他跑到办公室找到了孙老师,让孙老师给他奶奶打个电话说晚点回家,孙老师打完电话后,二话没说将他送回家中,由于他家距学校较远,孙老师回到宿舍已是深夜。第二天,孙老师还给他重新换了自行车的锁。自此以后他暗下决心,长大以后也要像孙老师一样去帮助更多的人。这份超越师生的温暖,在两个孩子心中埋下了“向光而行”的种子。

支教的日子里,孙立力不仅关注学生的学业,更重视他们的成长与梦想。他会利用课余时间和学生谈心,鼓励他们走出洋县、追逐理想;在期末复习时,为大家梳理知识点清单,帮学困生制定专属学习计划。支教即将结束时,孙立力给每一位学生写下明信片,在给学生们的卡片上,他温情嘱咐,写下了这样一个约定:“我一定会再来看你们的,希望你们继续努力,未来我们在建大相见!”而张铂昊和陈俣良也用书信回应这份期待,他们回忆了第一次与孙老师见面时的情景,字里行间满是对孙老师的感谢,感谢这位尽职尽责的老师对他们的帮助,同时表达了他们对于大学的憧憬与期待。

此后的五年里,这份约定从未中断。张铂昊和陈俣良在求学路上遇到困惑,会通过书信或线上联系他们的孙老师,而孙立力总会及时回复,分享学习方法、给予鼓励;他也时常关注两个孩子的成长,经常返回洋县服务地,特意去学校看望自己的学生们,了解他们的近况。在孙立力的陪伴与指引下,两个孩子始终将“考上建大”作为目标,在学习中愈发刻苦,一步步朝着梦想靠近。高考成绩公布那天,张铂昊和陈俣良第一时间拨通了孙立力老师的电话,激动地分享“孙老师,我要考上建大了。”电话那头,孙立力的声音满是欣慰:“离别时的约定,真的在这个盛夏实现了。”孙立力收到学生们发来的录取消息时,激动之心溢于言表。“我深知他们的不易!能拥有这么优秀的学生是我最大的幸运,是他们让我的支教生涯更有意义。”

如今,当张铂昊和陈俣良踏入西安建筑科技大学的校园,这场跨越山河的约定终于圆满。这不仅是两个孩子的圆梦之旅,更是西安建筑科技大学研究生支教团“支教育人、实践育人”的生动缩影。

十余载春秋更迭,初心始终如一;一年支教行,一生自教情。十余年来,一批又一批建大支教人扎根西部,他们不仅传递知识,更用爱与责任唤醒学生的梦想,用实际行动诠释“教育是一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云”的真谛。而这份因支教结下的师生情,这份跨越山海的约定,也将继续激励更多建大青年投身志愿服务,让梦想的种子在西部大地不断生根发芽,让青春在服务西部的火热实践中绽放绚烂之花!