秦始皇陵高大的封土在骊山脚下已经矗立了两千多年,对于封土之下神秘而幽深的地宫,人们一直有种种猜想和传说,其中,“以水银为百川江河大海”特别引起人们的兴趣。那么,秦陵地宫里到底有没有水银,如果有的话,巨大的用量又是从何而来?

地宫知多少

地宫,也就是我们通常说的墓室,是放置棺椁和随葬品的地方。它是陵墓建筑的核心,位于封土堆的下面。

提到地宫,根据《史记•秦始皇本纪》的记载:“穿三泉,下铜而致椁,宫观百官奇器珍怪徙臧满之。令匠作机弩矢,有所穿近者辄射之。以水银为百川江河大海,机相灌输,上具天文,下具地理。以人鱼膏为烛,度不灭者久之。”

用今天的话来说,就是陵墓的墓室挖得很深,穿透了多层地下水,以铜件装饰木椁。墓内有宫观建筑、百官机构及大量奇珍异宝,并设计了机弩暗器,防止陵墓被盗掘。用水银做成百川江河大海,采用机械设备让它川流不息。墓室顶部装饰有天文星宿图,底部有山川地貌图。墓内有娃娃鱼的油脂做的灯烛,长久不会熄灭。

此外,班固在《汉书•刘向传》中说:“水银为江海,黄金为凫雁。”《水经注》《三辅故事》等史籍中均有类似的记载。

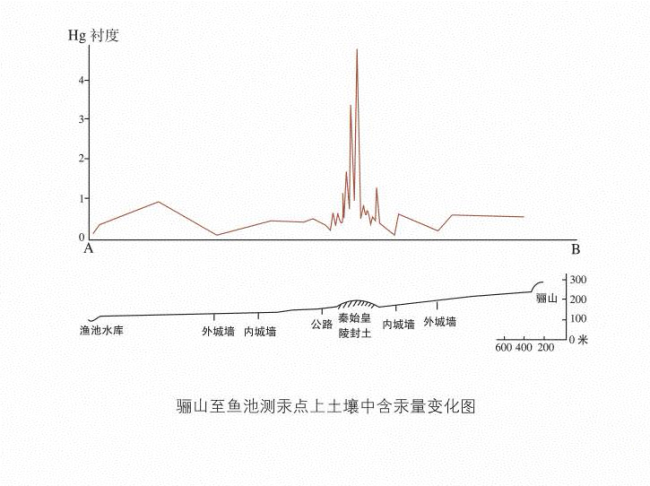

为了回答这个问题,1981年和2002年,地质矿产部物探化探研究所,对秦始皇陵先后进行了两次土壤汞量测量。结果显示,在秦始皇陵封土的中心区域,发现一个面积约1.2万平方米范围的强汞异常区。在异常区内,汞含量很高,高出周边土壤含量的数倍。为了排除其他因素对测量的影响,检测人员还对据传是陵墓封土取土地的鱼池一带的土壤,也做了取样测量,所得数据表明那里的土壤汞含量在正常范围内。分析测量数据,得出的结论是:封土中汞含量严重超标的原因,不是土壤本身携带,而是来自地宫中水银挥发后,沿着封土的裂隙上升到封土表面所致。

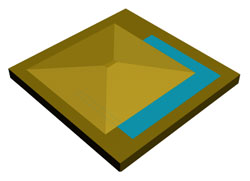

此外,在物探技术加考古勘探验证下,考古人员对秦陵地宫有了相对清晰的认识。秦陵地宫就在封土堆之下,距现在地表34米左右。当年修建地宫时主体开挖范围东西长约170米、南北宽约145米,开挖范围主体和墓室均呈长方形。地宫有石质宫墙,宫墙高14米,厚度8米,东西长145米,南北宽125米。墓室位于地宫中央,东西长约80米,南北宽约50米,面积达4000平方米。墓室高15米,主体尚未坍塌,墓室地面距封土顶72米。在地宫石质宫墙外还有阻排水系统,且依然能发挥效果,墓室尚未进水。地宫中有大量水银,墓室中可能还有金属制品。墓室有四向墓道,东墓道最长,为主墓道。

据此,可以说历史文献中关于秦始皇陵地宫里有水银的记载,是可信的。

水银从哪来

说到水银的来处,不得不提一位奇女子——清。

在秦始皇时期的巴郡地区,也就是今天的重庆和四川一带,有一个寡妇名叫清,因为经营有方,她经营的丹砂产业,积累了巨额的财富,甚至组建了一支武装力量来保卫她的家族。秦始皇认为这个女子是个贞妇,对她甚是礼遇。并且在她死后,还建造了一座“怀清台”来纪念她。