“刘大夫,我父亲…还能挺过这个春天吗?”西安国际医学中心医院心脏病院副院长刘兵的诊室里,苑爷爷(化名)的儿子攥着一叠检查单,声音颤抖。

刘兵眼前的这位93岁老人,体重仅有40kg,他瘦削的胸腔里,一颗每分钟跳动不足40次的心脏正在艰难运转。

极度消瘦,高度房室传导阻滞、冠心病、心衰、肺炎合并胸腔感染等10余种疾病……这样一位曾被多家医院视为“手术高风险”的患者苑爷爷,近日在西安国际医学中心医院接受无导线心脏起搏器植入术。术后老人恢复良好,心功能显著改善。

超高龄+多病缠身,手术风险极高

苑爷爷经历过战乱年代的饥荒,晚年又送走了相伴几十年的老伴。近三年来,严重的心脏问题让曾经健硕的老人变成了瘦削的“纸片人”——整夜无法平躺,连翻身都会喘不上气。

“心脏高度房室传导阻滞就像‘交通信号灯’出现故障。”刘兵查房时,轻轻握住老人枯槁的手,轻声道:“但您别怕,我们想办法。”

多病缠身,血管钙化严重如同“脆化的橡皮管”,心脏代偿能力极差,难承重负,解剖结构异常加大操作难度,更棘手的是,老人极度消瘦的“皮包骨”体质让传统起搏器植入面临极高的感染风险,术中出现恶性心律失常、心脏破裂等风险更是显著高于常人。

多学科“攻坚战”:术前稳、术中精、术后严

如何突破高龄、营养不良、多病共存的重重难关?

“这不仅是手术,更是一场生命接力。”刘兵团队深知:任何细微失误都可能导致心脏破裂。因此,他们制定了周密的手术方案,并进行了多学科协作。

1.术前“铺路”

高龄患者的治疗必须“稳”字当头。

心脏彩超显示,老人的右侧膈肌抬高、心脏位置抬高,三尖瓣瓣环位置变异,血管“像风化了的橡皮管”——钙化、扭曲。刘兵团队术前通过心脏彩超精准评估血管通路,创新采用“电极探路法”,用心电生理标测电极探明瓣环位置,确保手术入路的安全。

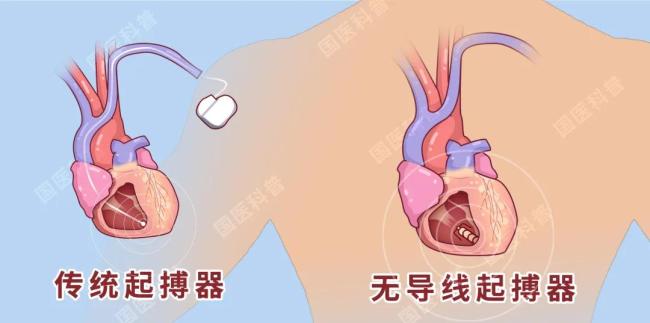

“无导线起搏器无需皮下囊袋和导线,避免了传统起搏器的囊袋感染、血肿、导线断裂或移位等并发症,尤其适合皮肤薄弱、营养状态差的低体重老年患者。同时,手术创伤小(经股静脉植入),术后恢复快,更适合体质虚弱、合并症多的人群。”刘兵解释:“无导线起搏器与传统起搏器之间是互补关系,不是替代关系,应综合考虑患者的个体情况,评估风险和获益比例,选择合适起搏的方式。”

多学科会诊群策群力,呼吸内科控制肺炎合并双侧胸腔积液,营养科强化蛋白支持,心内科优化心衰治疗,为手术做好充分准备。

2.术中“探路”

高龄低体重老人的血管“脆、硬、窄”,既要避开布满“陷阱”的脆弱心肌,又要在不断跳动的心脏中寻找最佳起搏位点。刘兵凭借丰富的导管操作经验,搭载无导线起搏器递送系统顺利到达右室。

X线光影下,起搏器随着心跳律动,当刘兵说出“牵拉实验,确认起搏器位置稳定”时,这场攻坚战,在1.5小时内宣告成功。

术后6小时,苑爷爷已经能够下地了,乏力的症状得到了改善,苑爷爷的儿子说:“谢谢刘大夫!我爸的饭量好了很多,今天喝了一碗粥。”

出院那天,护士长杨秦发现苑爷爷在练习走路。“我想走着去看荷花”,老人笑着说:“替老伴也看看。”

无导线起搏器在高龄及超高龄群体的应用,既是科技进步对长寿时代的回应,也是医疗模式从“疾病治疗”向“功能维护”转变的缩影。苑爷爷手术的成功,体现了西安国际医学中心医院在心脏介入治疗领域的卓越实力,通过多学科协作与个体化技术选择,即使超高龄、超复杂病例也能重获“心”生。

刘兵说:“医学的意义不仅在于延长生命,更在于守护生命的尊严。当93岁的老人还能期待下一个春天,这就是我们从事这份职业最大的成就感。”

来源:西安国际医学中心医院